長谷寺は、大和と伊勢を結ぶ初瀬街道を見下ろす初瀬山の中腹に本堂が建っています。

初瀬山は牡丹(ぼたん)の名所で、4月下旬~5月上旬は150種、

7000株と言われる牡丹が満開になり、

長谷寺は古くから「花の御寺」と呼ばれてきました。

平安時代以降、観音霊場として貴族の信仰を集め、

「枕草子」、「源氏物語」、「更級日記」など、

多くの古典文学に登場します。

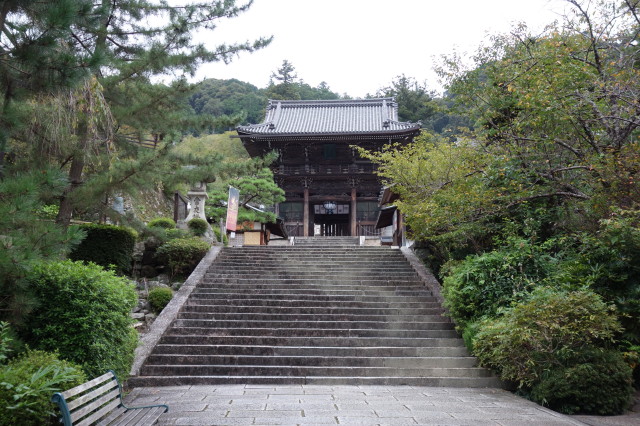

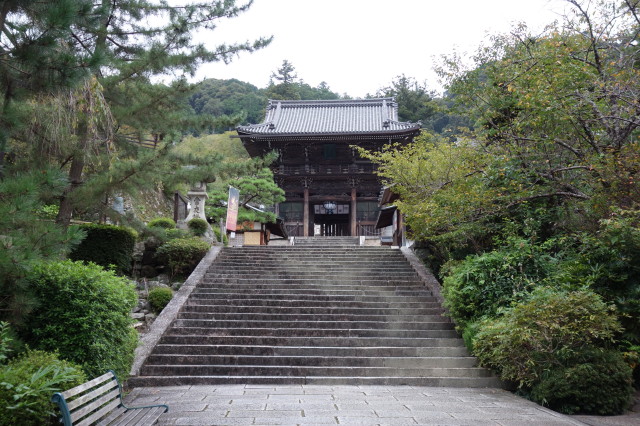

仁王門(重要文化財)

長谷寺の総門で、両脇に仁王像を安置してあります。

1894年の再建。

中登廊(重要文化財)

蔵王権現

中登廊を登り切ったところに「蔵王堂」があります。

祀られている蔵王権現は、憤怒形の仏三体(弥勒、釈迦、千手観音)です。

本堂の舞台

本堂は断崖絶壁に建てられていて、

清水寺と同じ懸造(かけづく)りと言われる建築方法です。

ここからの眺望は素晴らしいものです。

現存の本堂は、徳川家光の寄進を得て、1650年に落慶しています。

五重塔1

五重塔2

納骨堂

奥ノ院

本坊(重要文化財)

1667年に建立されましたが、

1911年に焼失し、現在の本坊は1924年に再建されたものです。

総檜造りの大殿堂で、奈良県指定有形文化財に登録されています

古寺巡礼メモ

「長谷寺」

平安時代以降、「初瀬詣で」は人びとの憧れであり、願いであり続けた。

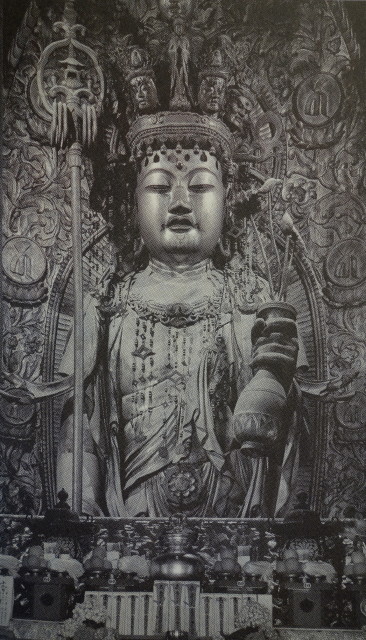

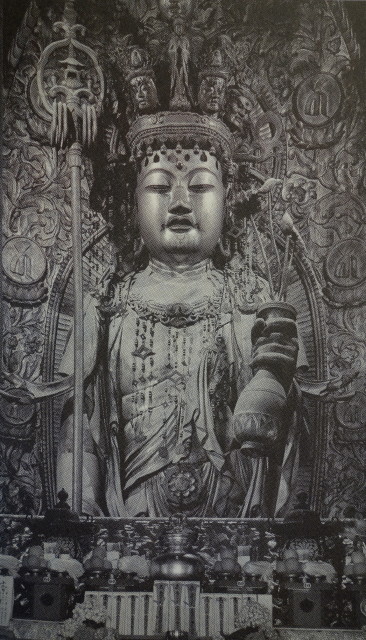

それは当時、長谷寺の本尊、十二面観音菩薩が、

霊験あらたかな仏さまとして津々浦々まで広く知られていたからである。

現在の本尊は、室町時代(1538年)に東大寺仏師の実清良覚の手で造られた。

十二面観音菩薩は、高さ10㍍余あり、木造仏では日本最大級の大きさである。

因みに、東大寺の大仏は銅造仏で、約15㍍ある。

この十二面観音菩薩は、「長谷寺式」と呼ばれる独特の姿をしている。

左手に観音像らしく宝瓶(ほうびょう)を持ち、

右手には地蔵像のような錫杖(しゃくじょう)と念珠(ねんじゅ)を持っている。

それは観音と地蔵菩薩とが合体したものである。

地蔵菩薩は僧侶の姿をしていて、人々を救済する菩薩であり、

お地蔵さんとして親しまれている庶民的な存在だ。

観音は、一般に「仏様」とよんでいる。

つまり、長谷寺の本尊は、

観音であると同時に地蔵の優しさも秘めている仏という事になる。

長谷寺の本尊が庶民信仰の対象になっているのは、

このような事情に寄るのだろう。

観音信仰は奈良時代後期から盛んになり、

平安時代になると大流行した。

京都の清水寺、近江の石山寺とならんで、

長谷寺には平安貴族、とりわけ女性たちが競って参詣した。

紫式部(源氏物語)、清少納言(枕草子)、

菅原孝標女(更級日記)、藤原道綱母(蜻蛉日記)に長谷寺が登場する。

清水寺や石山寺にくらべて、京から長谷寺までの道のりは遠い。

当時、京から長谷寺まで徒歩で3日~4日かかったらしい。

源氏物語で、玉鬘(たまがずら)の一行が4日目に長谷寺に到着し、

「生ける心地もせで行き着き給えり」と書いている。

それほどの苦労をしてまで、彼女たちは長谷寺の参拝し、

長谷観音に祈願することを熱望したのである。

全国的には、交通路が整わない鎌倉時代までは、

山河を超えて数百里の道を徒歩で巡るのは難行苦行で、

一部修行僧のみが巡礼した。

しかし、江戸時代になると、一般大衆(商人や農民)まで

現世の幸せを願って巡礼の旅をするようになる。

「花の寺」、「霊験あらたかな長谷観音」がおわす長谷寺は、

今も清水寺と並んで人気の寺である。

この回のトップページ

|

長谷寺「本堂の舞台」(国宝)

長谷寺は、奈良県桜井市初瀬(はせ)にあります。

初瀬は、のちに長谷も使われるようになり、

現在、地名は初瀬、寺の名前は長谷です。

本堂は、京都の清水寺と同じく懸造(舞台造)になっています。

奈良時代に創建されましたが、

800年後の室町時代まで7回焼失しています。

現在の本堂は8代目で1650年の竣工です。

長谷寺・本尊の十一面観音(長谷観音)に関しては、

本文(寺10回:長谷寺)の“古寺巡礼メモ”に詳述しました。

下登廊(重要文化財)

仁王門から本堂まで「屋根付きの階段」、

登廊(のぼりろう)を上ります。

上、中、下の3廊に分れ、399段あります。

下登廊が一番長く、1889年の再建です。

風雅な長谷型の灯籠が吊るされています。

五重塔

1876年に焼失した三重塔跡の北側に建立されました(1954年)。

戦後日本で初めて建てられた五重塔で、昭和の名塔と言われています。

今回の寺: 寺10回 長谷寺

前回:神社2回 湊川神社

(次回の更新予定: 10月16日)

|

近況

(2019年10月1日

記)

九月は猛暑到来で、彼岸の中日が過ぎても、相変わらず昼間は暑い。

野の草花は気温に敏感で、彼岸花もなかなか咲かない。

この九月の暑さは全国的だそうで、

彼岸花の開花はどことも遅れているという。

須磨アルプスでは、先日、やっと咲き出した。

長谷寺に行ってきた。

ホームページ更新の為である。

真夏には、とても遠出する気になれず、

近くの寺(神社)で済ましていたが、

今回、奈良まで出かけたのである。

白内障の手術後、初めて車での遠出である。

高速道路に入って直ぐに気が付いた。

よく見えるのだ。

それはそうだ、視力が0.5から1.2になったのである。

今までは自動車のスピードを上げると怖かったのだが、

今回、時速120kmで走っても何ともなかった。

また、暗いトンネルも、今までのような恐ろしさはなかった。

息子どもは自動車の免許証の返納をすすめるが、

この分なら、当分自動車に乗れる。

私の兄は、82歳で免許証を返納したと言っていた。

山の仲間で83歳になる御仁は、今でも車に乗っておられる。

私も、その当たりまで乗れるのではあるまいか。

いずれにしても、年を取れば五感が鈍るのは仕方がない。

遠からず免許証の返納を覚悟せねばならぬ。

定年退職後、16年間、山に登り続けてきた。

登山の基本は「早出早着」である。

意味するところは、朝早く出発して、

午後の早くに到着するということである。

これは山の危険リスクを減らすために重要なのだ。

夏山では、午前中は晴れていても、午後には雲が発生し、

にわか雨や雷雨があることが多い。

16年間も山登りの生活を続けていると、

早寝早起きが身についていて、

今でも、日が沈むと寝、夜明けと共に起きる。

夏は5時前に、冬は7時過ぎに夜が明ける。

冬は夜が長いから床にいる時間も長い。

夏はその逆である。

しかし、この早寝早起きの習慣は、

一般の生活とずれていて困ることがある。

午後の5時とか6時から始まる「飲み会」が多いのだ。

私一人のために時間を変更してもらう訳にもいかない。

先日、いつものように起き、

早朝ドライブで外に出てみると、西の空に虹が架かっていた。

立派な虹である。

写真に撮って友人達に送った。

好評で、みなさん喜んでくれた。

それで再度、上に掲げた次第である。

金魚を飼いだして2年になる。

先般、60㎝から90㎝の水槽に、金魚の引っ越しをさせたのだが、

金魚は、水槽の大きさに自身の体を合わせるという。

つまり、小さい水槽だと小さく、

大きくなれば体も大きくなるというのだ。

確かに、最近、6匹の金魚、

全員が急に大きくなり出したように思う。

一番大きいのはコメットで、今や22㎝にもなる。

水槽が90㎝と言っても

コメットが横に泳ぐと水槽が小さく見える。

本当に、どこまで大きくなるのだろうか。

|