相国寺(しょうこくじ)は、

京都市上京区にある「臨済宗相国寺派」の大本山の寺です。

臨済宗の寺には「京都五山」と呼ばれている寺院の格式があり、

相国寺は、京都五山の序列第二位(一時期、第一位)です。

室町幕府3代将軍、足利義満によって設立されました。

相国寺は、金閣寺、銀閣寺の総本山(親寺)にあたる由緒正しい禅寺です

(金閣、銀閣は相国寺の山外塔頭)。

最盛期には約144万坪の壮大な敷地に、

50余りの塔頭寺院があったと伝えられています。

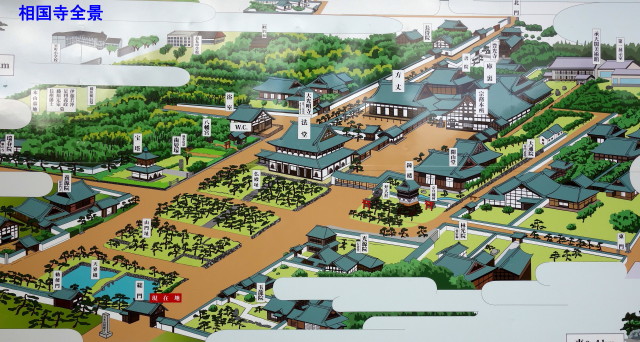

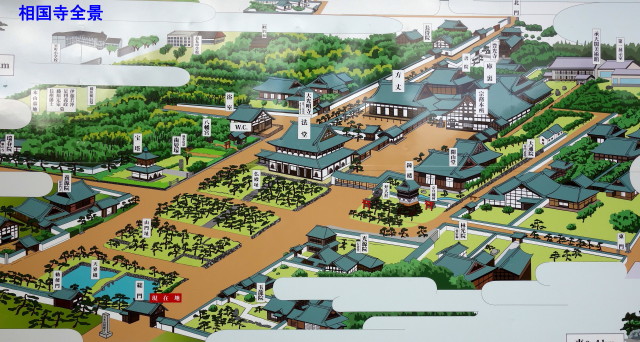

相国寺全景

法堂(側面)

法堂は南北朝時代の1391に初めて建立され、

以来5度の兵火などで焼失し、1605年再建されました。

鐘楼

いわゆる「袴腰付鐘楼」といわれるもので、現存する有数の大型のものです。

楼上には梵鐘が吊られています。

2007年には京都府指定有形文化財となりました。

庫裏(くり)

僧侶の居住する場所です。

相国寺の庫裏は、五山の大型庫裏の遺構として、歴史的にも貴重なものです。

京都府指定有形文化財です。

浴室

1400年頃に創建されたと思われます。

現在のものは1596年に再建され、2002年に復元修復されました。

天響楼(てんきょうろう)

2011年に建立し、落慶法要が行われた新しい鐘楼です。

この鐘は、中国開封・大相国寺により2つ鋳造され、

その一つが日中仏教興隆・両寺友好記念として寄進されたものです。

足利義満の時代は中国では明で、この時、中国に大相国寺という寺がありました。

この寺号を頂いて「相国寺」と名付けられたのです。

相国寺八幡宮(鎮守社)

元は、足利義満が創建した「花の御所」内に鎮守社として創建されたといわれます。

その後、隣接する相国寺に移され鎮守社となったといわれます。

長得院(ちょうとくいん)

足利五代将軍・義量(よしかず)の菩提寺です。

義量は1423年、17歳で将軍を継いだが1425年、19歳で病死しています。

義量の法号にちなんで「長得院」と名付けらたそうです。

普段は非公開の塔頭(はっちゅう:末寺)です。

後水尾帝髪歯塚

後水尾上皇(ごみずのお

じょうこう)は、

1653年に焼失した大塔を再建されました。

その時、出家・落髪の時の「髪と歯」を上層柱心に納められました。

しかし、1788年、天明の大火で焼失し、その跡地に髪歯塚が建てられました。

古寺巡礼メモ「相国寺」

阪急烏丸駅で降りて、烏丸通(からすまどおり)を北に向かうと、

右手に京都御所が現れる。

その北に同志社大学と相国寺がある。

相国寺(しょうこくじ)の「相」は「しょう」と読む。

首相、宰相なども同様である。

相国寺を創建した足利義満は左大臣で、

左大臣の位を「相国」と呼んでいたことから義満の寺を相国寺と名付けられた。

現在の相国寺は、観光客が多く訪れる寺ではない。

禅宗の大本山として基本的には修行の場であって、いわゆる観光寺院ではないのだ。

だから、境内は閑散としていて、

京都の中心地に、4万坪という広大な境内を有する、

このような静かな一角があるのは驚きである。

足利義満は、相国寺を建立するにあたり、

祖父の足利尊氏が建立した「天龍寺」や

京都南禅寺のような千人以上の僧を擁する寺院を意識した。

また、場所は御所の近くである必要があった。

創建当初の相国寺の境内には、

排門、総門、三門、仏殿、土地堂、祖堂、法堂、庫裏、僧堂、

方丈、浴室、講堂、東司、鐘楼が建ち並んでいたという。

まさに、室町幕府の将軍の威光を見せつける寺であった。

将軍の菩提寺ということで、相国寺は大いに栄えることになる。

しかし、その後何度も火災や兵火により伽藍を失い、焼失・再建を繰り返す。

現在の相国寺の建物の多くは、19世紀に入ってから再建されたものである。

明治になって廃仏毀釈が起こり、相国寺は経済的に困窮することになった。

この時、寺の財政難を救ったのが

伊藤若冲(いとう じゃくちゅう:1716-1800)の絵であった。

若冲は、相国寺と大変深い関係にあった。

後に相国寺の住職になった大典顕常(だいてん けんじょう)と

生涯にわたって親交を結んでいたのである。

大典は若冲の最大の理解者であり、「若冲」という号も大典が命名した。

大典は、書画骨董に関する才能がある教養人で、

若冲にとって大典との出会いは決定的であった。

若冲50歳のとき、自分自身の永代供養料として、相国寺に沢山の絵を寄贈している。

なかでも、10年の歳月を費やして完成させた「動植綵絵」30幅は大作で、

相国寺にとっては寺宝になるものであった。

相国寺が経済的に困窮し、万策尽きた時、

この「動植綵絵」30幅を皇室に献上し、1万円の下賜金(かしきん)を得た。

この下賜金のお陰で、相国寺はようやく財政難から抜け出すことが出来たのである。

若冲と大典との深い友情のきずなが相国寺の危機を救ったのであった。

現在の相国寺には、若冲の大作(動植綵絵30幅)は存在しない。

若冲は、1716年京都錦小路の青物問屋「桝源」の長男に生まれた。

23歳の時、父が没したので若冲は青物問屋の若旦那となった。

しかし、彼は元来商売に不向きで、ただ絵をかくばかりで、

ほかのことは何も出来なかった。

それで狩野派の画家に絵を習ったが、これでは狩野派の枠は超えられないと感じる。

それで宋・元の中国画を学んだほうがよいと思い、多くの模写を試みた。

だが、彼はこれも限界を感じるようになった。

結局、若冲がたどり着いたのは、

日常生活のなかにあるものを写実的に描いていく、ということであった。

自宅の庭にニワトリを飼って観察して描く。

また、錦小路に送られてくる魚などを描く。

40歳で家督を弟にゆずった若冲は、以後作画三昧の日々を過ごす。

そして、若冲は大典と出会うことによって自らの天才を開花させた。

大典は若冲に尋常ならぬ才能を感じとったのである。

若冲は85歳で他界した。

時に大典は82歳であった。

この回のトップページ

|

相国寺:法堂

相国寺(しょうこくじ)は、

室町幕府・三代将軍の足利義満により創建されました。

この寺は、それほど有名ではありませんが、実は

「金閣寺」や「銀閣寺」の総本山、すなわち親寺にあたり、

由緒正しき禅寺なのです。

法堂は、日本最古の法堂建築として1605年に

豊臣秀頼により再建されたものです。

総門

相国寺の門は、総門とそれに並んだ勅使門があります。

総門が日常の門であるに対して、

勅使門は特別の時に開けられる門です。

現在の総門は、1797年に再建されたもので、

2007年に京都府指定有形文化財となっています。

宝塔(経蔵)

天明の大火で焼失した宝塔は、1860に再建され、

その折に蔵経置き場を兼用し、

以来、蔵経を兼ねた宝塔として機能してきました。

2007年に京都府指定有形文化財となっています。

勅使門:天界橋

勅使門は平時は閉じられていて、

その前の「放生池」に天界橋が架かっています。

(本文:相国寺全景を参照のこと)

|

今回:寺55回 相国寺

前回:神社16回 北野天満宮

(次回の更新予定:3月1日)

|

近況(2023年2月1日 記)

寒中お見舞い申し上げます。

寒い日が続く。

いかがお過ごしであろうか。

先日(1月25日)は、寒波到来であった。

滅多に雪の降らない神戸でも雪が積もった。

何十年ぶりかの大雪である。

下の写真は、マンションの玄関から眺めた風景だ。

雪は、終日消えず、翌日まで残った。

休校になったらしく、

子供達は雪だるまを作ったりして、大はしゃぎである。

元日から、ひと月が過ぎた。

この一ヶ月を思い出してみる

元旦は、終日家に居て酒を飲んでいた。

喪中の葉書を出したから、年賀状は殆ど来ない。

3日は東山に登る。

山の仲間が集まって、

みんなで八幡神社に初詣に行くことになっていた。

山頂で、お互いに新年の挨拶をする。

それから、ぞろぞろ山をくだった。

八幡神社は、東山から南側(海側)のふもとにある。

初詣とは言うものの、実は「お神酒(おみき)」が目当てである。

境内に酒樽が置いてあって、自分で紙コップに酒を入れる。

みなさん100円玉を入れるのだが、

金額は決められているわけではない。

入れない人もいるだろう。

私は100円で(小さな紙コップとは言え)3杯も飲んだ。

みんなで、境内に設けられた縁台を囲んで「お神酒」を戴いた。

さすがに3杯も飲むと酔いが回る。

よい気分で、山をくだって、地下鉄板宿駅まで歩く。

帰路は地下鉄である。

毎年のことながら、

このお宮参りは、山の仲間の、楽しい正月の行事である。

4日は京都に出掛けた。

ホームページ掲載用の「寺参り」である。

今回は、相国寺、本法寺、大徳寺を回った。

いずれも、初めて訪れる寺ばかりだ。

京都の寺には、いわゆる観光寺と、そうでない寺がある。

金閣寺や清水寺、法隆寺は前者で、わんさと人が押し寄せる。

もちろん入館料を取る。

法隆寺の入館料は、なんと1500円であった。

一方、後者は訪れる人は極めて少ない。

入館料を取らない代わりに建物の中に入ることは出来ない。

建物の周囲も囲(かこ)ってあることもあって、

写真を撮るにも難儀する。

今回訪ねた寺は、すべて後者に属する。

阪急京都線の烏丸駅で降りて、地下鉄に乗り換え

「今出川駅」で降りた。

地図上の今出川駅から延びている斜めの線は、

地下鉄ではGPSの電波が届かないからで、

地上に出ると記録を開始する。

今出川駅の目の前に同志社大学があり、

それに隣接して相国寺があった。

そこから再度、地下鉄に乗り、鞍馬口駅で降りた。

鞍馬口駅から本法寺、大徳寺までは全て徒歩である。

最後の大徳寺を訪ねてからは、

近くのバス亭からJR京都駅行きのバスに乗った。

帰りはJRで、京都駅からJR三宮までは乗り換え無しである。

この日はよく歩いた(17,800歩)。

14日は、Mt氏宅を訪問した。

氏は、かって、会社での私の上司であった。

この十年来、毎年のように正月に訪ねている

(昨年はコロナ騒ぎでご無沙汰)。

氏は会社の上司であると同時に大学の先輩でもある。

北海道大学の理学部・博士課程を出られて、武田に入社された。

専門は免疫学で、会社では癌領域を担当された。

しかし、40歳の半ばに退社して大学に転出されている。

従って、私が氏の部下であった期間は短い。

氏は、先の天皇陛下より年上で、今年の五月に90歳になられる。

思えば、武田を退職されてから約半世紀が過ぎているのだ。

私との交友が、(短い接触期間であるにも関わらず)

今まで続いていることが不思議と言えば不思議だ。

当日、午前11時、いつものように、

Gk君と阪急「茨木市駅」で落ち合い、

途中スーパーマーケットに寄り、

酒、ツマミ、寿司などを買う。

Mt氏宅には昼前に着いた。

上の写真を見て頂きたい。

頭髪が白くなってはいるが、

Mt氏は90歳の老人とは思われない元気さであった

(本当のところは、不明)

われわれは酒を飲みながら、話は弾んだ。

もともと、われわれは議論を好んだのだと思う。

話は多岐に及んで、時の過ぎるのを忘れた。

気がついてみれば夜の8時前になっていた(らしい)。

昼前から8時間、飲みっぱなしなら、

酔うのはあたりまえである。

私は泥酔して記憶が定かではない。

以下の記述は、帰路で起こったことだが、

あとで聞いた話が混じっている。

私とGk君は、

Mt氏の娘さんの車で「茨木市駅」まで送って貰った。

酩酊している私の面倒はGk君が見てくれた。

阪急の十三駅で別れることになったのだが、

あとでGk君が言うには、

私が阪急神戸線の特急に乗るのを確かめて別れたという。

私は電車で眠ってしまったらしい。

目が覚めて外を見ると変な駅である。

阪神電車の駅なのだ。

阪急と阪神は、三ノ宮を通り過ぎると一緒になる駅がある。

私は、三ノ宮を通り越したのだ。

朦朧とした頭で、逆向きの電車に乗った(であろう)。

そしてまた眠ってしまった。

今度気がつけば梅田駅である。

終点まで行ってしまったのだ。

ようやく酔いも覚めてきた。

私は、再び神戸行きの電車に乗った。

帰宅した時には11時になっていた。

本来ならば9時半には着いている筈である。

やれやれ、である。

毎年2月の下旬に、

東山会(山の仲間の集まり)の「観梅会」がある。

天皇誕生日が2月23日になってから、

この日が観梅会の日となりそうである。

今まで何度か記述したように、東山に集合して、

須磨アルプスを縦走し、

栂尾山から下って「須磨離宮公園」の梅林で観梅、

さらに下って「綱敷天満宮」で再度、観梅である。

以前は、観梅のあと、

全員「焼き肉店」に集まって懇親会をやっていたのだが、

コロナ騒動で「焼き肉店」がつぶれた。

昨年暮れの忘年会は、

地下鉄名谷駅の近くに適当な会場を見つけたが、

ここは午後5時から開店で、

(昼頃に終了する)観梅後の会場としては適当ではない。

今年の「観梅会」後の懇親会をいかが致したものか。

地下鉄「新長田駅」近くにお住まいのKz夫妻が、

適当な会場があるといわれる。

例によって、それでは「下見に行こう」となった。

店名を「「カラオケ歌居屋(歌いや)」と言い、

ずいぶん大きい施設である。

20人以上は入れる部屋もあり、酒も出れば飲食も出来る。

酒は飲み放題で、弁当付きで三千円ちょっとだという。

もちろんカラオケは歌い放題である。

下見に行ったのは、上の写真の5人で、随分飲んで歌った。

「観梅会」終了後の会場は、ここで決まりである。

(近況の記述は「飲み会」の話が多くて恐縮至極である)

折々のこと

お休みします。

Satoh: Photo

Collection

「金剛山:山頂」

2014年3月15日、午前10時頃撮影

「金剛山:山頂」

2014年3月15日、午前10時頃撮影

Cactus Cultivated by Dr.Nozaki

「マツカナ アウレイフローラ」

種名は、黄花の意味です。

ペルー・アンデスに生育します。

|